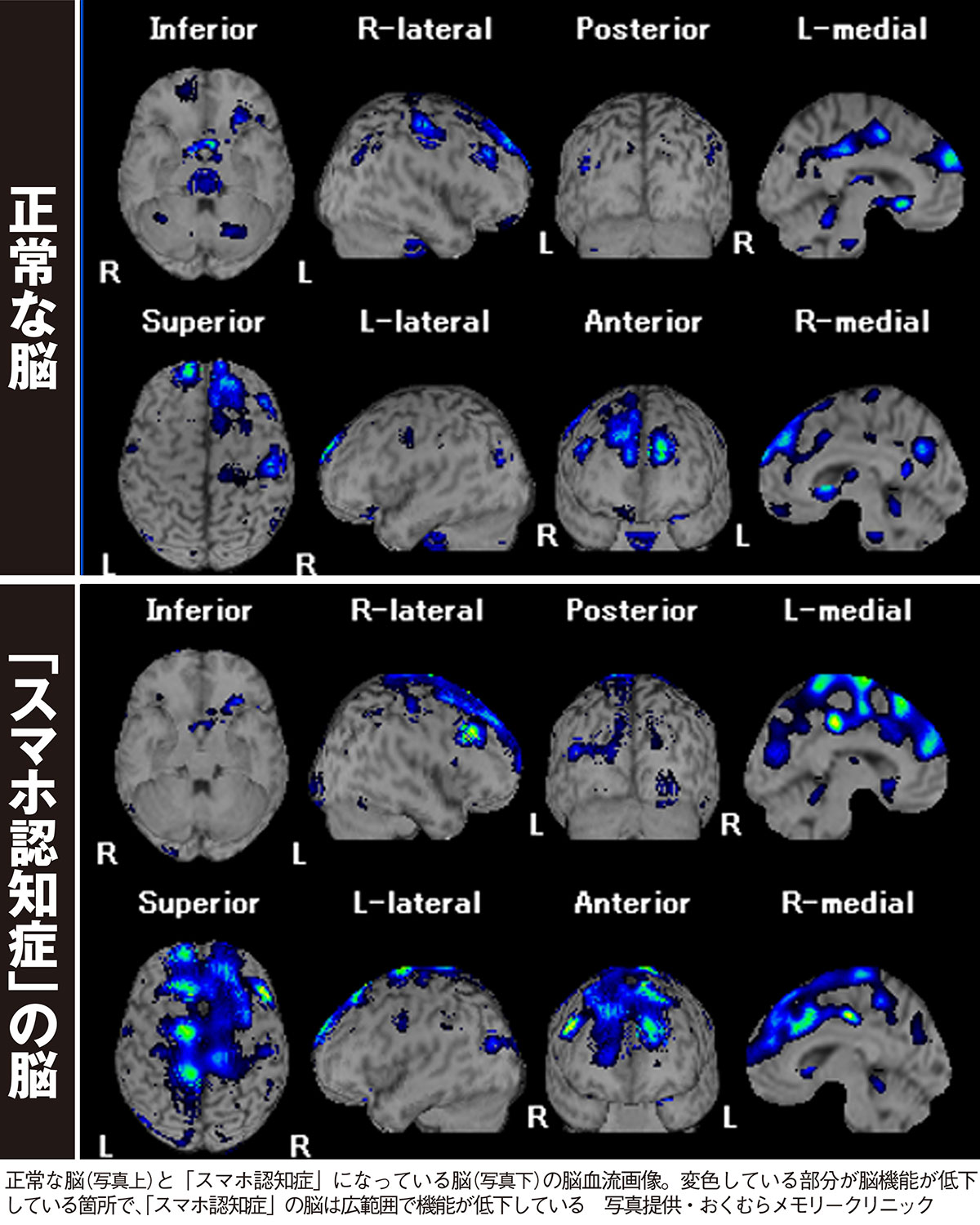

正常な脳・「スマホ認知症」の脳(下)

「私は『もの忘れ外来』で診療していますが、15年ほど前から、働き盛りの年代の方で患者さんが増えてきたと意識するようになりました」

こう話すのは、脳神経外科医で「おくむらメモリークリニック」の奥村歩先生だ。

15年前の2010年は、iPhone4が発売され、大ヒットした年。以来、急速に普及したスマートフォン(スマホ)によって、私たちの脳は知らず知らずのうちに蝕まれているのだ。イライラする、よく眠れない、人やものの名前が出てこないなどの症状に悩んでいるなら、もしかすると……。

「これらは『スマホ認知症』で、日常的に起こる症状です。『スマホ認知症』とは、スマホ、パソコン、タブレットなどのIT機器に頼りすぎることで、脳の機能が低下してしまう病態です」(奥村氏・以下同)

【関連記事:橋幸夫、認知症公表の裏で “意外な所属事務所” に驚きの声…有名通販会社は芸能事務所も展開していた!】

「スマホ認知症」とは、2017年に奥村先生が著書『その「もの忘れ」はスマホ認知症だった』(青春出版社)で名づけた呼称で、認知症と同様に正式な病名ではなく、状態を表わすものだ。「アルツハイマー型認知症」と症状は似ているが、原因や発症年齢が大きく異なるという。

後者は、脳内にアミロイドβが溜まることで70歳ぐらいから発症することが多く、「スマホ認知症」は、スマホ依存による脳過労が原因で、仕事などでスマホを日常的に使う働き盛りの30~50代が多く発症するという。

“情報メタボ”で脳内がゴミだらけ

「スマホ認知症」のおもな症状は、以下の5つだ。

「まずは、遂行(実行)機能が低下します。脳から情報がうまく引き出せないために、もの忘れが頻発し、これまでできていた作業が困難になります。

2つめは、コミュニケーション能力の低下。気の利いた会話ができなくなり、相手の話がストンと腹に落ちてきません。そのため、相手の真意を理解できなくなります。

3つめは、脳の機能が低下するため、企画力や創像力が低下し、ひらめきやアイデアが生まれなくなります。

4つめは、生活意欲が低下し、何もやる気が起きなくなります。

5つめは、心身の状態をコントロールしている前頭葉の機能が低下するため、体調不良、イライラするなど情緒不安定を引き起こします」

画像ページのイラストは、正常な状態の脳と「スマホ認知症」の脳の状態を表わしたイメージ図だ。

奥村先生によると、脳にインプットされる情報量があまりにも多すぎる“情報メタボ”が「スマホ認知症」を発症する引き金になるという。

「過剰に情報を入れ続けているせいで、必要な情報がどこにあるのかわからない状態に陥ってしまうのです。

インプットが多く、アウトプットが少ないこの状態は、脳にとって不健康。正常な脳だと情報が入ると整理・整頓されて取り出せますが、“情報メタボ”の状態になると、記憶力だけでなく、思考力、集中力、感情コントロールなど、多くの脳の動きを低下させてしまいます。

これは、脳内にゴミを溜め込んでいるようなもので、必要な情報が取り出しづらくなります」

こうした状態が続くと、だるさや疲労感、頭痛やめまい、不眠や肩凝り、腰痛、冷え、動悸、息切れ、吐き気、便秘、下痢、胃痛、食欲不振などの症状が出て、心身の健康が失われていき、やがてうつ病に移行していく危険性がある。

「『スマホ認知症』は“うつ病予備軍”のようなものです。『スマホ認知症』をこのまま放っておくと、うつ状態が進んで認知症になるリスクが3~4倍高まることになります」

「スマホ認知症」や「脳過労」の人は、20年後、30年後にアルツハイマーなどの認知症を発症する可能性が高いというのだ。奥村先生は「ただ、『スマホ認知症』は治ります」と続ける。

“スマホ断ち”で脳過労は回復できる

「『スマホ認知症』は『うつ病性仮性認知症』(うつ病によって認知機能が低下し、認知症のような症状が表われる状態)で、生活習慣を改善すれば治ります。食べすぎないように気をつけるのと同じで、まずは情報メタボにならないように、自分からスマホと距離を取り、脳に入ってくる情報量を制限し、コントロールすべきです。

そのために必要なのは、自分に必要な情報と不要な情報をしっかりと見極め、情報インプット量を意識的に減らすことです。現代では、ほとんどの方がインプット過剰でバランスが崩れた状態にあるので、意識的にアウトプットを増やしていくことが重要です」

また、「スマホ認知症」になる人のほぼ100%が、なんらかの睡眠トラブルを抱えているという。

「太陽が沈んで暗くなると、メラトニンというホルモンが分泌され、心身が睡眠モードにシフトします。

ところが、夜間にスマホやパソコンなどのブルーライトによる光の刺激を受けると、メラトニンの分泌量が落ちて、眠りづらくなってしまう。こうした睡眠トラブルが、脳に非常に大きなダメージをもたらします。

お風呂、トイレ、寝室の3カ所にはスマホを絶対に持ち込まないと決めるだけで、『寝ながらスマホ』や『メラトニンの分泌量減少』を防ぐことができます」

さらに大事なことは、“ぼんやりする時間”を持ち、脳を休ませることだという。

「頭をぼーっとさせる“ぼんやりタイム”を持つことで、人間の脳にある『デフォルトモード・ネットワーク』と呼ばれる特殊な機能が働きます。

そうすると、脳を省エネモードに切り替えて、スマホ依存によって引き起こされた脳過労の改善につながる働きをしてくれるのです」

現代社会において、どうしても生活から切り離すことができないスマホ。奥村先生は「アナログ時代に帰れ、昔の不便な生活に戻れと主張しているわけでは、けっしてない」と話す。

「便利なものは手放さなくていいと思います。ただ、スマホはどこにでも持ち運びができるので、どうしても見る時間が多くなってしまいます。

何の目的で使っているのか、ということをきちんと考えてスマホを使うべきで、メリハリが大事です。目的のない“ながらスマホ”“だらだらスマホ”はやめるべきです。たまにはスマホを見るのをやめ、脳を休ませるための時間を作るべきでしょう」

画像ページの「スマホ認知症チェックリスト」を見て、当てはまる項目がある人は、今日から改善策に取り組もう。それが将来の認知症を防ぐ策になる。

![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)