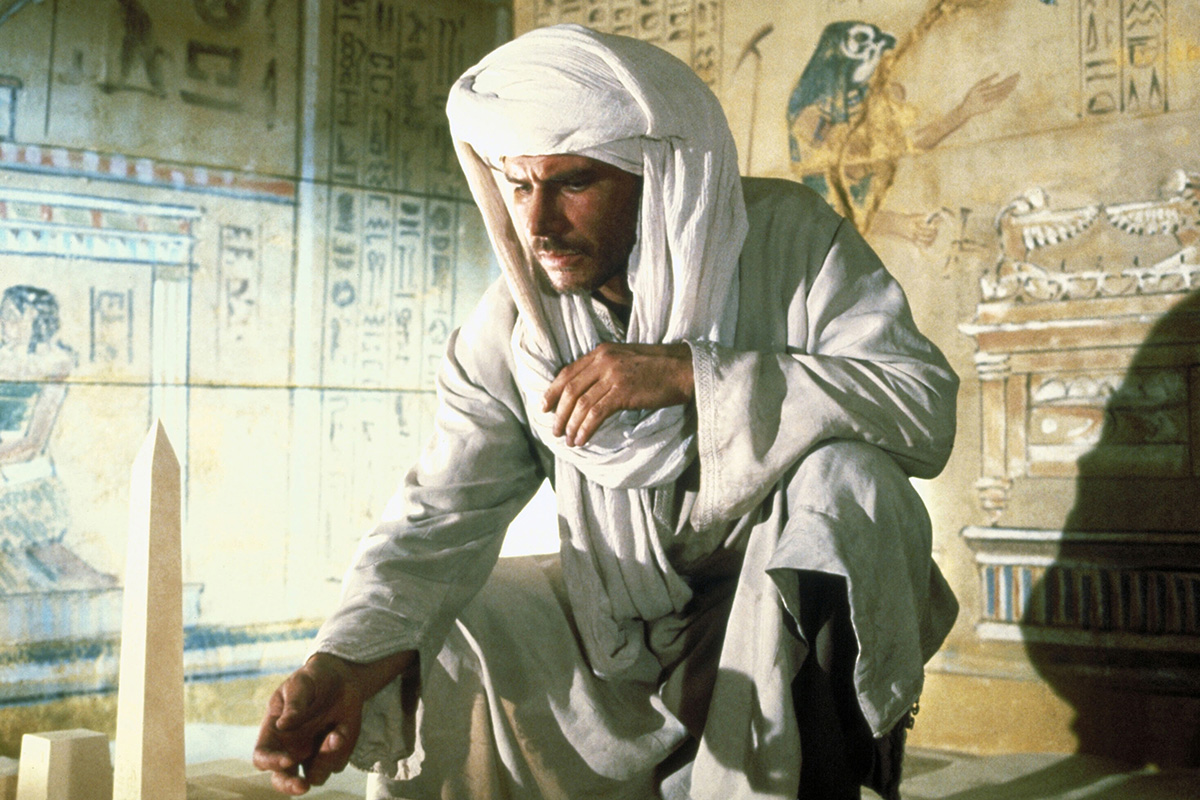

「インディ・ジョーンズ」のようなイメージがある考古学だが、実態は?(写真:Photofest/AFLO)

考古学者なら誰しも経験があるだろうが、他人に職業を紹介すると、「インディ・ジョーンズみたいですね」と反応されることが多い。

私など、最近では、いきり立つこともなく、「そうでもありません。財宝探しをしているわけでも、鞭(むち)をふるったり、拳銃やナイフを握ったりすることもありませんしね」とやんわりと否定しつつ、「実際には、もっと地味で、何日も、場合によっては何年も同じ遺跡を少しずつ掘るだけで、世間を騒がすような発見は5年や10年に一度くらいですよ」と相手の期待をそぐように話をずらすことにしている。

しかし、私のように海外で古代文明を調査している研究者の活動を振り返ってみると、発掘の現場は、インディが立ち回る巨大な建物(モニュメントと言っておく)や都市であり、研究のテーマは、インディが巻き込まれ、危うく命を落としそうになるような祭祀や儀礼、そしてインディが略奪者から奪い返し、もともと所有していたコミュニティに返すような威信財や副葬品であることが多い。その意味で、インディのイメージは正しいのかもしれない。

【関連記事:戦争が「コンサルティング」を生んだ…1960年代、アメリカ型資本主義が絶頂期を迎えるまで】

そんな考古学者が採用する研究方法は発掘である。他にも広範囲にわたる遺跡の分布を踏査で確認し、地表面にある遺物を採集する一般調査や地形測量も考古学ではよく採用されるが、メインとなるのは発掘であろう。

基本的に、発掘は、18世紀末に地質学者が提唱した層位学に基づいている。層位学では、原則として重なり合う地層の下方ほど上方よりも古いという考え方に基づいているため、考古学の発掘でも上層からゆっくりと剥いでいく。

各層に含まれる遺物や遺構は、当時の人間の活動を示すものであるから、下層の遺物や遺構は上方の遺物や遺構よりも古いことになり、それぞれの特徴をつかんで、古い時期から新しい時期に並べて変化を観察していく(建物や岩盤の崩れで層位が逆転するケースもある)。

大きな変化が認められれば、そこを画期として暫定的な線引きをして時代区分を行う。これを編年の確立と呼んでいる。

20世紀後半には、放射性炭素年代測定法が開発され、それぞれの時期に絶対年代を付与することができるようになった。こうして一つの文明内部の地域間の比較や影響関係、あるいは遠く離れた文明間の比較が可能になったのである。

念のためにいっておくと、放射性炭素年代測定法とは、生物の体内に取り込まれた大気中の放射性炭素14Cが、死後、ゆっくりと減少していく原理を応用した年代測定方法である。

14Cは5730年ほどで半分に減少するため、発掘で出土した有機物に含まれる14Cの量を測定すれば、死後何年くらい経ったのかがわかる。近年では、大気中の14Cの量は過去に一定ではなかったことがわかり、年代値を較正するための情報も充実してきた。

年代測定ばかりでなく、一般調査や遺跡の実測には衛星写真やドローン撮影、あるいは航空レーザー測量などの新しい技術が利用され、発掘でも事前に地下の様子を探る地中レーダー探査が用いられるなど、考古学における科学技術の導入はめざましい勢いで進んでいる。

出土する人工遺物や自然遺物の分析技術も同様で、蛍光X線を用いて、石器の原材料の産地を同定したり、人間や動物の骨のコラーゲンを抽出し、炭素や窒素の同位体比を測定したりすることで、それらの生き物が生前、どのような食物を摂取していたのかが推測できるようになってきた。

また、酸素やストロンチウムの同位体比の分析では、人間や動物が最初からその場所にいたのか、それともほかの場所から移動して来たのか、場合によっては移動元の場所すら推測できるようになってきた。これにDNA分析が加わり、かつて○○文化(時代)の人々というような抽象的な表現しかできなかった考古学では、いまや死者個人のライフヒストリーの復元にまで迫る勢いが見られる。

とはいえ、発掘自体は、相変わらず人間の地道な手作業によって行われている。手に持つ道具の違いこそあれ、丹念に一層ずつ剥ぎ、遺物を集めては登録していく。上から掘っていくと、しばしば異なる土が同じ深さで現れる。どちらの土が後で堆積したのかを判断していくことも案外難しい。

建築についても、石列が露わになれば、面(外観を意識して整然と揃えた側)を観察し、外面しか揃えていない土留めの擁壁なのか、外面と内面を意識して石の面を揃えた部屋壁なのかを判断していく。その判断に基づき、次に掘るべき土層を決めていく。

だから発掘作業は、体力作業と言うよりも、ひたすら頭を動かし、論理的能力をフル回転させる作業だと思っている。まるで犯罪捜査を行う警察官や、罪をさばく裁判官のように証拠を並べて合理的な解答を見つけていく作業のようだ。

こうして発掘作業で集めたデータを基に、考古学者は遺跡の成り立ちを考え、出土遺物を手がかりに、人間の活動を復元したり、他地域との交流関係を考察したりしていくのである。

たとえば、扇状地や氾濫原に接した遺跡ならば農耕活動への関与を読み取り、見晴らしのよい立地ならば城塞のような防御機能を推測する。

また金属器ばかりでなく、精錬用の窯や加工用具、原材料が出土するならば、金属製作址(あと)と同定する。黒曜石が出土するならば、蛍光X線でどこの鉱山からもたらされたかを析出し、交易の可能性を探る。

こうして遺構や出土品から得られるさまざまなデータを積み上げ、一つの遺跡、そして地域、時代を語っていくのが考古学者の作業である

※

以上、小茄子川歩氏・関雄二氏の新刊『考古学の黎明 最新研究で解き明かす人類史』(光文社新書)をもとに再構成しました。世界中に衝撃を与えた『万物の黎明』を軸に、人類史のパラダイムシフトを目指します。

●『考古学の黎明』詳細はこちら

![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)