咲嬉さん

9月25日、日経平均株価は3営業日連続の最高値更新となる4万5754円で取引を終えた。

「新NISA」2年めで“実りの秋”を迎えているが、人気ファイナンシャル・プランナー(FP)たちは日本株に目もくれず、あえてリスクがある「米国株ファンド」に投資中。その理由は――。

「グラビアで活動していたときに、銀行の窓口で言われるがままに毎月決算型の投資信託を購入して、後悔したことがあるんです……」

そう振り返るのは、瀬戸早妃としてグラビアを中心に活動し、現在は芸能活動と並行して、アパレル会社を経営する咲嬉さんだ。じつは彼女、ファイナンシャル・プランナー1級の資格を持っている。

「このときの経験もあり、自分に知識がないと損をすると思って、勉強して資格を取りました」(咲嬉さん)

咲嬉さんが投資しているファンドは“知っている”ことを基準に選んだ「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」「楽天・VTI」だ。

「米国株式の投信は、iPhoneのアップルやグーグルなど、自分が実際に使っていて、製品のよさや成長性が実感できる企業を組み込んでいるので購入しています。それに、アメリカの企業は回復力がすごいです。コロナショック前に話題になったナスダック100指数連動するレバレッジ型投資信託があるんですが、購入と同時に2021年の世界同時株安にぶつかってしまい、基準価格が半分以下になりました。だけど、回復力がすさまじくて。新NISAでは購入不可になりましたが、当時はNISAで購入できたこともあり、いまもホールドして様子を見ています」(同前)

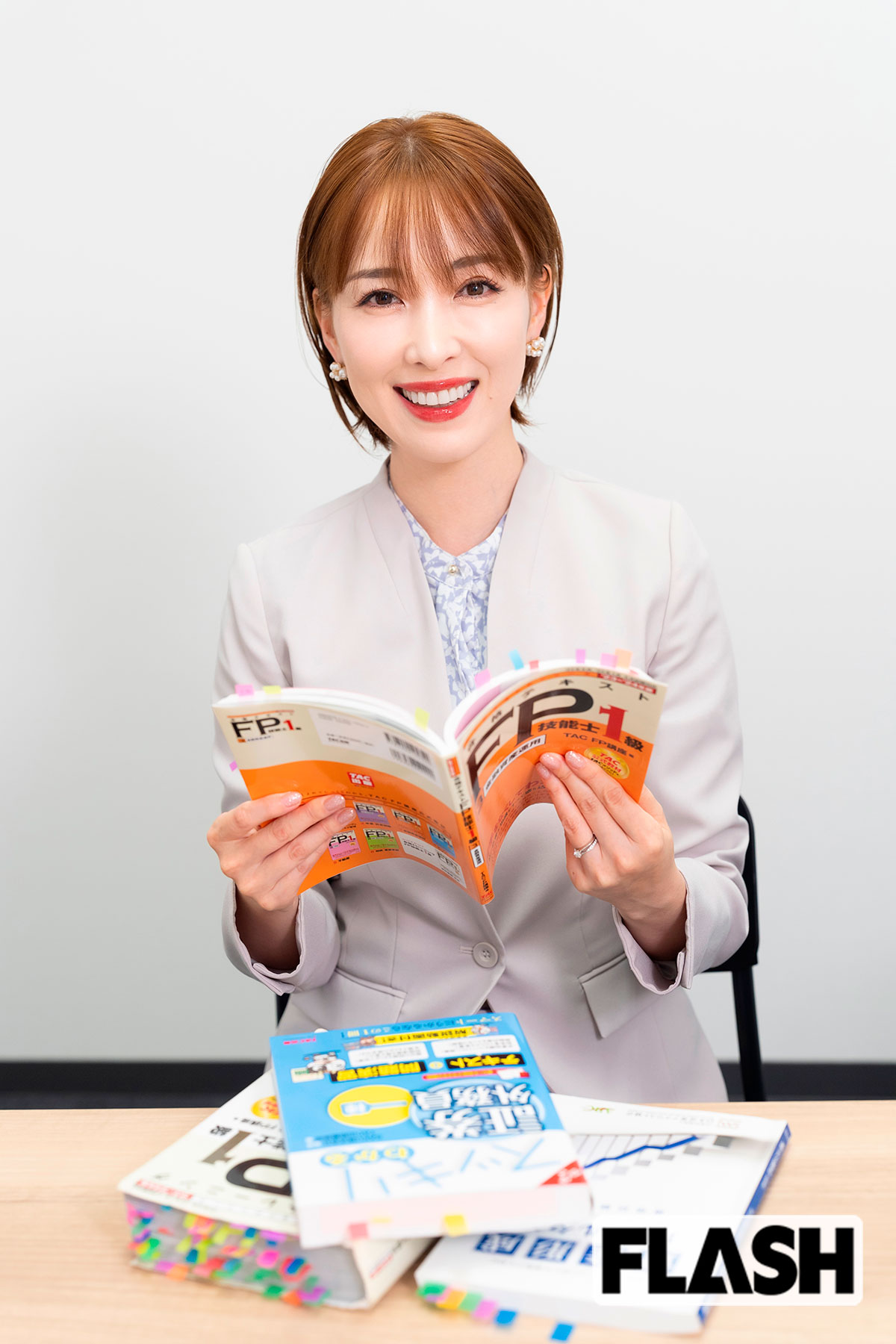

『金利上昇でもあわてない住宅ローンの超常識』(河出書房新社)の著者であり、独立系FPとして5000件以上のマネープランに関わってきた平井美穂さんも、咲嬉さんと同じ「米国株式(S&P500)」と、「全世界株式(オール・カントリー)」を購入しているという。

「過去の運用実績からすると、日本株よりも高い運用益が期待できる外国株のほうが魅力的です。市場規模が大きく、将来的にも経済成長が期待できる外国株式のファンドに分散投資したいというのも理由です。さらに言えば、分配金を出さずに効率よく複利運用ができて、信託報酬などの経費率が低いものに投資しています」(平井さん)

元俳優で、総再生回数1600万回超のYouTubeチャンネルを運営しているFP・井上ヨウスケさんは「自分のリスク許容度が高くないので」と、インデックスファンドを中心に投資している。

「インデックスファンドによる分散投資の基本は国際分散投資なので、株式の資産は『楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド』を利用しています。個人的に『オール・カントリー』というカテゴリーは、投資環境としてはかなり整っているので、インデックスファンドのゴールのひとつのようなものだと思っています。 “楽天シリーズ” を使っている理由は、楽天証券を利用していて、楽天ポイントの付与率が高いからです(笑)」(井上さん)

大手証券会社で個人顧客の投資相談を担当し、長期にわたる家計のシミュレーション分析を得意としている村井英一さんは、米国株式市場を牽引するテクノロジー関連企業が中心の「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」を購入している。

「アメリカの新興市場ナスダックで運用する投信を選んだのは、今後の成長が期待できるからです」(村井さん)

日本中小企業DC支援協会代表理事でもあるFPの末次ゆうじさんも「実績重視となると米国株は外せない。市場平均以上のリターンを期待してアクティブファンドで運用している」と話した。

「GAFAやNVIDIAといった米国の成長企業をコアに、過去の実勢を見てリターンのいいファンドに投資しています。そのなかでも、半導体やAI関連など期待できそうな株を組み入れています。

投資期間は70歳をひとつのゴールと考えて、よりリスクを取った運用を意識しています。目標とするリターンは年率10%以上。そのために大事なのは、購入するファンドの実績、未来性、運用歴です。この3つのポイントを押さえつつ、インデックスファンドよりも高い運用コストを払っていても勝てるファンドを選ぶようにしています」(末次さん)

今回、取材したFP全員がガチで購入している「米国株」ファンドだが、4月にはトランプ政権による相互関税ショックで株価が大幅に下落。過去にも2008年のリーマンショック、2020年のコロナショックなど大暴落を記録している。

だが、株価が乱高下するからこそ、NISAで積み立て投資をするときに「米国株」ファンドが「買い」だという。

「積み立て投資で大事なのは、基準価格が下がったときにいかにファンドの口数を増やせるかです。

変動幅が大きいと、どうしてもリスクがあると思ってしまいますが、上下に波を打ちながら右肩上がりになっているファンドは、基準価格が低いところでも積み立てを続けることで、より口数を多く持つことができるようになるんです。価格が乱高下するからすぐに手放すのではなく、長い目で見る。これが長期投資でいちばん大事なことです。

過去を見ても、金融危機は時間がかかってもいずれ回復してきた歴史がありますから」(咲嬉さん)

平井さんも、トランプ関税ショックやコロナショックで大幅に下落するタイミングでファンドを買い増ししたという。

「買い増しするときには、NISA口座に空きがあればまず埋めるようにして、枠がいっぱいの場合は、特定口座でも買い増ししています。ただ、自分の老後のためにNISAで長期投資しているので、65歳以降はボラティリティ(変動幅)が少なく利息・配当などのインカムゲインが期待できる資産に預け替えるかもしれません」(平井さん)

村井さんは「アメリカの新興市場ナスダックで運用するファンドはリスクが高く、基準評価額が大きく下がることもあります。ただ、積み立てで毎月購入を続けているので、下がったときに口数を買えるぶん好都合なんです。長期投資なので大きなリターンがあると思っています」と言い切る。

とはいえ、「米国株」に一点集中することへの対策も必要だ。咲嬉さんは、「芸能界で人生、何があるかわからないと学んだので……」と、「オール・カントリー」で米国株を除いたインデックスファンドを検討しているという。

「日本、英国、インドや新興国、中国なども入っているので、一般的なオルカンのように米国株の比率だけが高いようなファンドではない。だからこそ米国への一国集中は避けられるかなと。これはあくまで、リスクヘッジが目的なので、利益を狙うタイプの投資家さんにとってはあまりおもしろいものではなさそうです。

普通預金に預けるぐらいなら持っててもいいかな? という感じで、まずは少額から購入しようかと考えています」(咲嬉さん)

村井さんは「インド株」ファンドを購入している。

「利用している証券会社のNISA口座の成長投資枠で購入できる『インド株』の投信がこれだけだったので購入しました。『インド株』を選んだのは、今後の成長が期待できると思ったからです。積立投資で、長期で投資をしていくのであれば、できるだけリスクとリターンが大きいほうが魅力的です」(村井さん)

井上さんは「先進国リートインデックス(除く日本)」を購入している。

「債券は、セオリーでは国内債券を利用するのですが、日本円を多く持ちたくないため先進国債券を利用しています。また、国家が発行する通貨のリスクもあるため、成長投資枠で『ゴールド・ファンド』に投資しています」(井上さん)

プロに共通するのは、リスクを取って運用していること。株価が暴落しても売らず、逆に「米国株」ファンドを買い増ししていた。

「投資信託は福袋みたいな存在。全部が目玉商品ではないけれど、トータルで購入するとお得で買ってよかったと思えるものが投資信託です。

『S&P500』や『オール・カントリー』は、利益を上げられなかった企業は排除して、利益を出している企業と入れ替えてくれます。暴落のリスクがあっても、長い目で見ればプラスになる可能性が十分にあります。相場の変動に惑わされずに冷静に投資を続けることが重要です」(咲嬉さん)

暴落のときこそ“買い”を検討してみては。

写真・木村哲夫(咲嬉)

![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)