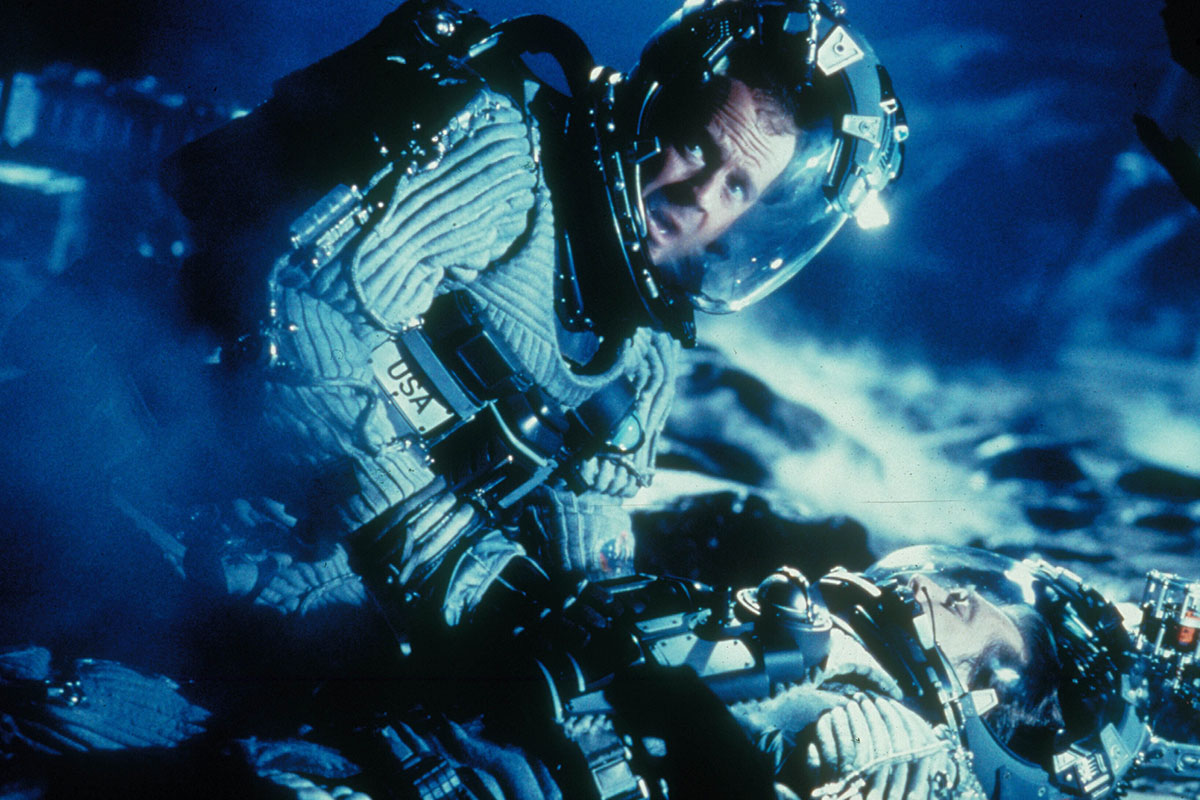

『アルマゲドン』のブルース・ウィリス(写真:Moviestore Collection/AFLO)

教育社会学者・井上義和氏とライター・坂元希美氏の2人が「刺さる映画」について語り合う。

刺さる映画は偶然には生まれない。しかるべきタイミングで「刺さる」スイッチが入るように、周到に設計されている。そして、刺さる映画の核心には、「特攻文学」があるのではないか――。

※

井上 特攻隊員の言葉は、鋭利なナイフと同じです。数十年も前の出来事なのに、まるで我が事のように「刺さる」。2000年代に刺さりやすくなったのは、おそらく戦争体験者が少なくなって、リアルな記憶はもちろん、時代背景や知識など、かつてならナイフの「鞘」として機能していたものが希薄になったからだと考えています。

そうした妖しい魅力をたたえたナイフを極限まで研ぎ澄ませながら、存分に試し斬りできる場所が、文学や映画だと思うのですね。とくに戦争を知らない世代による特攻文学は、取材や資料をもとにしつつも、実体験に基づくそれまでの戦争文学とは異なり、感動と号泣を生み出すために周到に設計されています。その感動の構造を分析的に考えようというのが『特攻文学論』でした。

本物の遺書が現代人に刺さるのは「意図せざる感動」ですが、特攻文学のほうは「意図された感動」です。読者や観客も、先刻承知のうえで自ら刺されに行っている。

坂元 1990年代後半のハリウッド映画は、特攻文学の豊作でした。《インデペンデンス・デイ》の2年後、1998年に《ディープ・インパクト》と《アルマゲドン》が公開されます。この2作品はよく似ているのですが、まず《アルマゲドン》からいきましょう。井上さんが『特攻文学論』で言及されていた作品です。《インデペンデンス・デイ》は宇宙人による侵略というはっきりした敵がいましたが、本作の相手は小惑星、つまり自然災害です。地球への衝突を回避するために、宇宙空間で小惑星を破壊するためのミッションが立てられます。

井上 本作の主人公は、民間石油会社の社長ハリー(ブルース・ウィリス)です。アメリカ政府に委託されて、宇宙船で小惑星に着陸したうえで石油採掘の技術で小惑星を掘削して核爆弾を埋め込む、という危険な任務に挑みます。一緒に連れて行く社員の荒くれ男たちのなかには、娘グレース(リヴ・タイラー)の恋人AJ(ベン・アフレック)もいます。任務の最終段階で核爆弾の遠隔操作ができなくなる。地球を守るためには、誰かが小惑星にとどまって起爆スイッチを手動で押さなければならない。

「地球のために誰かが死ななければならない問題」の発生です。誰が死ぬのか、あるいは、自らの命をどう使うか。娘の恋人AJがその役となるクジを引き当てますが、土壇場でハリーが強引に入れ替わって残りました。

坂元 入れ替わったハリーがAJに向かって「娘をよろしく頼む。それがおまえの仕事だ。グレースにふさわしい夫になるんだぞ」と告げます。さらに、地球にいる娘のグレースとの最後の交信で、それまでのすれ違いやわだかまりが消え、父と娘の心が通じ合う……。わたしはあの最後の交信のシーンで2人が「父と娘に戻った」んだなと思いましたよ。娘が小さい頃に「お父さん大好き」と言っていた、あの関係に戻ったのだと。

井上 全米が泣いた名場面です。娘の未来を守るために己の命を使う任務に臨むことで「父になる」。特攻文学的な意味で「父になる」とは、親密さを取り戻すことではなくて、子の「未来」と引き換えに自らの「死」を引き受けたときなのですよね。悲しいけれど……。

坂元 土壇場で自分が身代わりとなって特攻役を引き受け、若い世代に命のタスキを繋ぐ。これって『永遠の0』(2006年)と似ていませんか。

井上 「身代わり特攻」パターンですね。『永遠の0』と他の作品との関係はいろいろ指摘されていますが、《アルマゲドン》は重要な先行作品に位置づけられると思いますよ。実際に参考にしたかどうかはともかく、全米が泣いた映画作品と、全日本が泣いた創作特攻文学とのあいだに、感動の構造の共通性があっても、まったくおかしくない。

坂元 ハリウッド映画なので、作戦が成功した後には皆で抱き合って大喜びとなります。ただ、その成功のために犠牲者が出ている。当人が自発的に選択し、納得のうえで行動した結果とはいえ、お祭り騒ぎの一方で悲しむ遺族がいるわけですよ。

《インデペンデンス・デイ》では、特攻したラッセルの息子に「君のお父さんがなしたことは本当に勇敢だった(very brave)」と、そっと声をかける人がいる。《アルマゲドン》では、恋人は帰還したけれども父を失ったグレースに、「私の知る限り最も勇敢な人(the bravest man I’ve ever met)の娘さんですね」と軍人が話しかける。そのとき、どちらもブレイブ(brave)という単語を使っています。

井上 あ、そういえばそうですね。「ブレイブ=勇敢」と翻訳して済ませてきましたが、何か気になりますか?

坂元 たとえば、わたしが外国の人とがんサバイバーとして話をするときに、「それはso braveだね」とか「braveな決断をしたんだね」みたいに無意識に使ってきたんですが、近い言葉は他にも「courageous」「valiant」などあるのに、なぜ「brave」なんだろう? と思ったんですよ。

英語のbraveの語源は、中世ラテン語のbravus(熾烈な、悪党)、barbarus(野蛮な、未開の)などとされています。「勇敢」には蛮勇とか野蛮のような、少し「正しくない」ニュアンスがあるんでしょう。自ら死を選ぶという行動は、本来なら正しいとは言えない。でも、みんなのためにやむをえないという状況がある、ということかなと考えられます。

その意味で、《インデペンデンス・デイ》のラッセルも、《アルマゲドン》のハリーも─決して「正しい」行為とは認められないけれど─ブレイブなヒーローだった。アメリカの特攻文学はブレイブの物語(Brave Story)と言えるのではないでしょうか。

井上 それ、面白い! 日米を比較するうえで重要な論点になりそうです。坂元さんのいう「正しくない」ニュアンスを言い換えると、「正しさを踏み越える勇気」ということでしょうかね。ここでいう「正しさ」は宗教や道徳、組織やルールといった所与の枠組みで規定される「正しさ」です。

坂元 誰かのために命をなげうつ行為がブレイブであるとすれば、同じ有事であっても通常の戦死は……ブレイブではないってことになりますよね。

井上 うわ、きわめて本質的な問いが! 職務で命令によってやる行為と、職務や命令を逸脱して自由意志でやる行為がある場合、ブレイブは後者に対応する。だとすれば、軍隊の一員として作戦行動に参加して、そのなかで一生懸命戦っても、その結果戦死しても、それはブレイブではない。しかし、命令や義務を超えて、例えば仲間のために自分の判断で身体を張ったら、それはブレイブだと。「義務を超えた自由さ」というのがブレイブの条件なのかもしれません。

※

以上、井上義和氏と坂元希美氏の近刊『人はなぜ特攻に感動するのか』(光文社新書)をもとに再構成しました。「太平洋戦争の悲劇の象徴である特攻隊を、ポジティブな感動と結びつけてはならない」という「正しさの色眼鏡」を外すと、心に刺さる「何か」の正体が見えてきます。

●『人はなぜ特攻に感動するのか』詳細はこちら

![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)