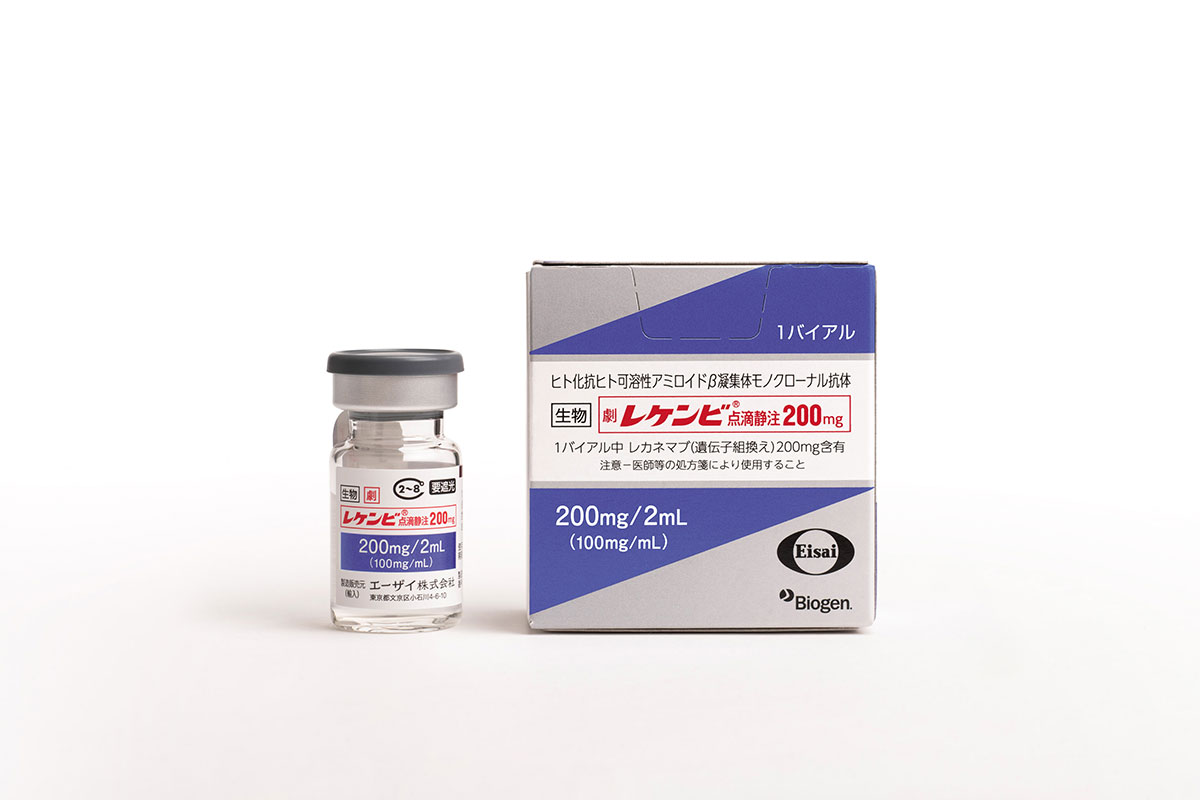

厚生労働省が正式承認したアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」(商品名・レケンビ、エーザイ提供)

「僕の顔も、言葉も忘れる。ずっと寝ています」

所属する夢グループの石田重廣社長が、近況をこう明かしていた歌手の橋幸夫さんが、9月4日に亡くなった。82歳だった。

石田社長は2025年5月、橋さんがアルツハイマー病を患っていることを公表。入院したものの病状は進行し、水も飲めない状態だったという――。

【関連記事:医師が実名告白「今すぐ服用をやめて」苦情殺到のジェネリック…“製薬業界の風雲児” 沢井製薬の不正は「以前から噂があった」】

だが、かつて「打つ手なし」といわれた認知症治療が、いま大きく変わろうとしている。認知症のなかでも、もっとも患者数が多く、全体の約6割を占めるアルツハイマー病の研究成果が、続々と報告されているのだ。

2025年8月、米ハーバード大学などの研究チームは、アルツハイマー病のような状態になりやすいマウスにリチウムを投与し、認知機能の低下を抑えられたと発表した。ニューヨークで老年科医として活躍する山田悠史医師は、このニュースをどう見るのか。

「権威ある英『ネイチャー』誌が掲載し、たしかにインパクトは大きかったと思います」

山田医師はこう前置きし、さらに続ける。

「今回の発見は、従来の仮説を裏づけたものです。リチウムには神経の炎症を抑え、老廃物の処理を助ける働きがあるようですが、脳にたまったタンパク質『アミロイドβ』が、それを引き寄せてしまう。その結果、リチウムが不足し、炎症や処理能力の低下が起き、アルツハイマー病につながる。だから、リチウムを補えば改善するのでは――といわれてきました。今回の研究が大きかったのは、マウスで仮説が確認できた点です」

リチウムは小魚や海藻、貝類など“日本の食材”にも含まれる。食べれば予防になるのだろうか。

「食品から取れるリチウムの量はごくわずかですし、残念ながら、食べればアルツハイマー病の予防になると示されたわけではありません。マウス実験で好結果が出ても、ヒトにそのまま当てはまるとは限らないのです」(山田医師・以下同)

■“リチウムでアルツハイマー病を撲滅”までの意外なハードル

では、臨床試験でヒトに安全性・有効性が示されるのはいつになるのか。

「そうですね……。2030年までに“リチウムでアルツハイマー病を撲滅”なんていうのは、正直、無理ではないでしょうか。臨床試験には数年単位の時間が必要ですし、リチウムは天然の元素なので特許が取れず、企業の採算が立ちにくいんですよ。わざわざ大金を投じて臨床試験をする製薬会社は、出てきにくいでしょう。アメリカのNIH(国立衛生研究所)も研究予算が削られていますし、どこかの大富豪が『僕が資金を出そう』と言えば別かもしれませんけどね(笑)。ただ、研究を続ける価値はありますし、希望の芽であることは間違いありません」

リチウムが写写丸世代の特効薬になるかは不透明だが、別の光がある。抗体医薬品が、現実に治療の柱となりつつあるのだ。

「いま承認されているのは『レカネマブ』と『ドナネマブ』です。どちらもアミロイドβを狙いますが、作用は異なります。レカネマブはたまる前に捕まえ、沈着を防ぎます。ドナネマブは、すでに沈着した塊を除去します。ただし、アミロイドβを薬で除去しても、病気の進行が止まるわけではないんです。あくまで進行のカーブを少し緩める効果しか示されていません」

レカネマブの公定薬価は、体重60kgで年間約360万円。ドナネマブも同水準だ。

「薬は高価で、費用対効果のジレンマはあります。ただ将来は、認知症介護に使われている費用以上の効果を生む可能性があります。これらの承認は、閉塞した分野に風穴を開けた大きなブレークスルーでした」

抗体医薬品が希望を開いた一方で、世界的に注目されつつある物質が、異常タンパク質「タウ」だ。

「アルツハイマー病は、まずアミロイドβが沈着し、その後に異常なタウが広がって発症します。アミロイドβと違い、タウは『沈着部位で神経障害が起き、症状があらわれる』という相関が明確です」

タウはアルツハイマー病の“キープレイヤー”なのだ。診断技術も前進している。

「2025年、アメリカで血液検査が承認されました。『p-tau217』というマーカーでタウを測ることができ、アミロイドβの検査と合わせて、病気の可能性をかなり正確に診断できるんです。高額で体の負担が大きいPET検査や髄液検査に頼らずにすむのは、診断を劇的に変えることになると思います」

治療の分野でも、タウを標的にした「抗タウ薬」の開発が進む。

「もっとも有力視されるのは、アミロイドβとタウの“ダブルブロック”です。両方を同時に抑えれば、進行を止められるのではないか。どの企業が成功するかは読めませんが、次の“ドル箱”として、世界中の製薬会社がしのぎを削っています。数年で成果が見えてくる可能性は高いと思います」

抗体医薬品に負けじと、遺伝子治療も動いている。標的は、アルツハイマー病の発症に深く関わるとされる「アポE4遺伝子」だ。

「発症リスクを高めるアポE4を、発症リスクを下げるとされるアポE2に置き換える研究などが進んでいます。若年性アルツハイマー病のように、遺伝の影響が強い症例に遺伝子治療は有望ですが、70~80代の多くは、生活習慣の影響も大きくかかわっています。遺伝子治療が分野全体を一変させるわけではないでしょうが、特定の患者には非常に有効になりえます」

脳に直接、働きかける「デバイス補助療法」も注目を集めている。脳や神経の特定部位に小さな電極を埋め込み、電気刺激を与えて機能を補う。

「パーキンソン病や、難治性てんかんで実績があり、認知症への応用が試みられています。ほかにもさまざまなデバイスの研究が進んでいますが、いずれも根本治療ではなく、広範囲に障害が広がるアルツハイマー病では、効果が限定的でしょう。記憶や注意力の一部を改善できる可能性はありますし、薬と違って、電気刺激は“やってみて調整できる”つまり、設定を変えながら効果を見られるのは強みですね」

美容医療の世界では、抗酸化作用や肝機能改善、美肌への効果をうたう「グルタチオン点滴」を、「認知症予防に」とすすめるクリニックもある。

「2025年時点で、アルツハイマー病予防の効果が証明されたサプリや点滴は、ひとつもありません。グルタチオン点滴もそれらのサプリと同様、予防効果は確認されていません」

“若返り”につながると、人気のファスティング(断食)。血糖値の安定化、神経細胞の浄化などを通して、認知症の予防や進行抑制に効果があると紹介されることもある。だが山田医師によると、その効果はどうやら疑わしいようだ。

「マウスやサルでは『寿命が延び、代謝が改善した』というデータはありますが、ヒトで大規模に検証された研究はありません。アメリカ発の“断食ビジネス”が広がった側面もあり、医学的な裏づけは乏しいといえます」

子どもの血液を輸血して若返り……などという“仰天ニュース”や、ハーブ由来の物質もある。

「じつはマウスでは、若い個体の血を入れたら寿命が延びた――という報告はあるんです。しかし、ヒトで再現できるかは別問題。マウスの成功が、ヒトでそのまま応用できる確率は“1万分の1”と考えたほうがいいでしょう。ローズマリーなどハーブ由来成分は、いまのところ臨床的に確定的といえる段階ではありません」

■45~65歳での難聴は、認知症発症リスクが1.9倍に

つまりは、拙速な情報に飛びつかないことが重要なのだ。

「リチウムは、双極性障害(躁うつ病)の治療薬にも使われていますが、自己判断で飲むのは危険です。有効量と中毒量が紙一重で『アルツハイマー病の予防目的で飲みたい』という理由では、もちろん処方されません。高額サプリや謎の治療器具も同じ。お金や意識を奪われると、本当に大切なことがおろそかになります」

結局、たしかなのは生活習慣の改善だ、と山田医師は語る。

「認知症の予防効果が実証されているのは、運動、知的活動、食生活、社会的交流、メンタルケアなどです。ウォーキングや筋トレで血流を保ち、読書や趣味で脳を使う。野菜や魚、オリーブオイル中心の地中海食はリスク低下につながる可能性があります。孤立を防ぐことも効果的。うつもリスクですので、適度な休養は大事です」

さらに、難聴は認知症リスクを確実に高めることがわかっている。英医学誌「ランセット」は、45歳から65歳の間に聴力が低下すると、認知症の発症リスクが1.9倍に高まると報告している。補聴器の装用で脳への刺激を保てば、このリスクは軽減する。

「補聴器を嫌がる人は多いですが、最近はAirPodsのようなおしゃれなデザインのものもあります。認知症予防に直結しますから、もっと取り入れてほしいですね。万人に効く魔法はありません。運動不足の人は運動、難聴の人は補聴器。人によって欠けている部分を補うことは、点滴に通うよりよほど効果的で、お金もかかりません」

認知症、そしてアルツハイマー病研究の最前線は日進月歩だ。だが同時に、根拠のない“夢物語”もあふれている。

「派手な研究成果を否定するつもりはありません。でも本当に未来を変えるのは、地道な生活習慣の改善なのです」

いつか“打つ手”が見つかる日まで、よき生活習慣を守ることが、なによりの薬であるようだ。

米国内科専門医・山田悠史医師

1983年生まれ。慶應義塾大学医学部を卒業。米ニューヨークのマウントサイナイ医科大学病院老年医学科で高齢者診療に従事する。近著に『認知症になる人 ならない人』(講談社)

取材/文・吉澤恵理(医療ジャーナリスト)

![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)