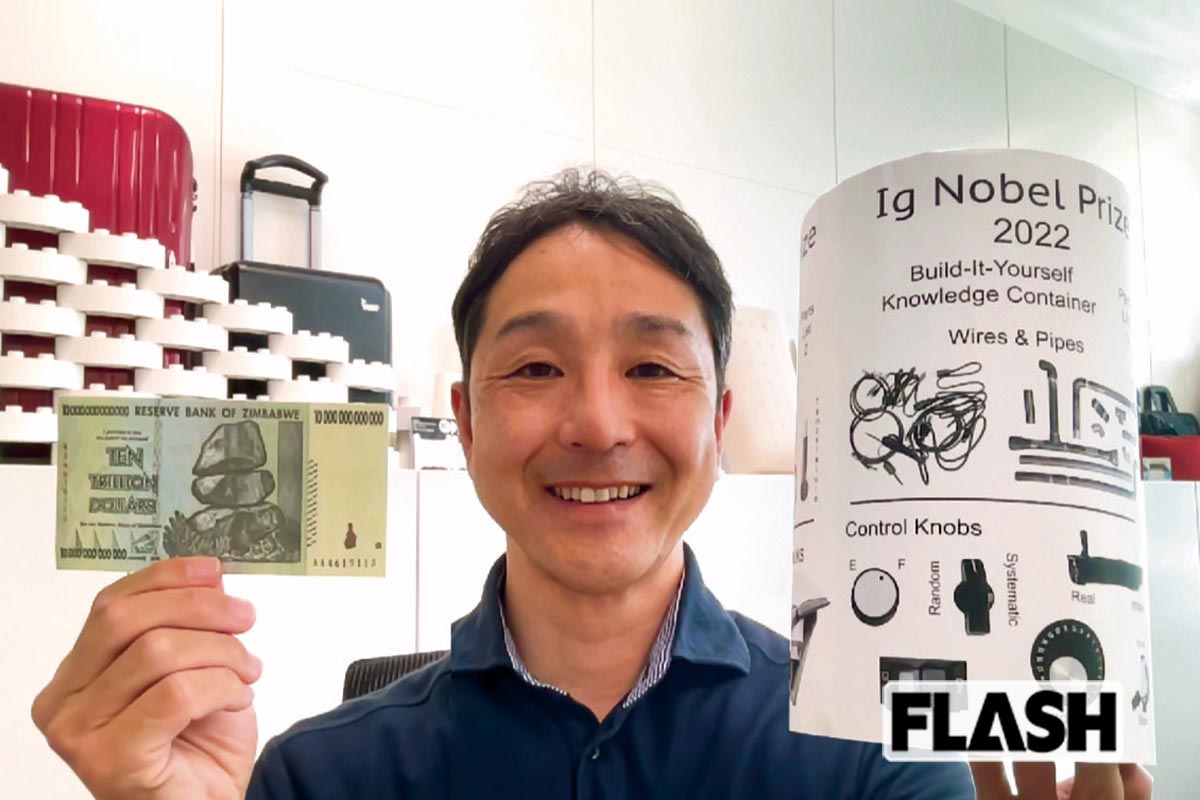

松崎元教授。賞金は10兆ジンバブエドル(価値はほぼない)だった

ユニークな研究に贈られる世界的な賞なのに、イロモノ扱いされがちなイグ・ノーベル賞。じつは、日本は2007年から連続で受賞者を輩出する「常連国」だ。その後、彼らにはどんな恩恵がもたらされたのか? 笑いの裏にある思い、そして人生の転機を聞いた!

2022年にイグ・ノーベル賞工学賞を受賞した千葉工業大学の松崎元教授(53)。受賞理由は、ドアノブやつまみを回す際に指をもっとも効率的に使う方法を発見したこと。

松崎教授は、木製のサンプルのつまみを45個用意。男女半々の32名がつまみをどう回すかを動画撮影して実験。指が2本から3本に変わるのは鉛筆より太いぐらいの直径約11mm、3本から4本に変わるのはペットボトルのキャップより小さいぐらいの直径約24mmなどと調べたのだ。

じつは受賞した論文は、1999年の論文に発表されたもの。二十数年を経て、評価されたわけだが……。

「英語のメールで受賞の連絡が届いたときは、正直、怪しいなと思いました(笑)」

大学教員を務めるプロダクトデザイナーで、文房具や家具、傘のグリップなど “人の手に優しい形” を作り続けてきた。その商品開発の取り組みは、受賞後も変わらないと話す。

「ただおもしろかったのは、小学生だった子供が通っていた塾で『松崎先生という方がイグ・ノーベル賞を受賞されました』と教材になっていたことです。中高生向けの講演も増え、私の受賞のニュースを見て、うちの大学のこの学科に入学してくれた高校生もいます」

学生にも “イグ・ノーベル効果” はあった。

「地道に研究してみよう、挑戦してみようという学生が増えました。ものづくりの役に立つかなと思っておこなった研究が、時を経てこんな効果を生むなんて、不思議なものですね」

![Smart FLASH[光文社週刊誌]](https://smart-flash.jp/wp-content/themes/original/img/common/logo.png)